研究紹介

総合保健体育科学センターの教員は, 医学系研究科と教育発達科学研究科の協力講座として,研究に従事しています.大学院教育の詳細については,こちらからご確認ください.

医学系研究科

健康社会医学専攻健康増進医学講座

健康・スポーツ医学

小池 晃彦 教授 KOIKE, Teruhiko

臨床医学の専門分野は、高齢者医療および総合内科であり、プライマリーケア、特に予防医療への貢献を目指したいと考えている。加齢や現代社会の生活習慣が影響する身体ならびに認知機能低下の予防につながる運動および栄養療法を明らかにするため、臨床基礎研究の両面からアプローチしている。

坂野 僚一 准教授 BANNO, Ryoichi

エネルギーおよび糖代謝の研究をしています。2型糖尿病、脂質異常症や動脈硬化などの生活習慣病をきたす肥満症について、レプチンおよびインスリンの作用を軸に基礎と臨床の両面から病態の解明および治療法の確立を試みています。また糖代謝について、主に自己免疫の異常に起因するとされる1型糖尿病についても新規治療法の開発を試みています。

健康栄養医学

石黒 洋 教授 ISHIGURO, Hiroshi

粘膜上皮の保湿とアルカリ化は、生体防御と消化吸収に必須です。小動物の膵臓の導管を使い、管腔を人工膵液で灌流して生体内の環境を再現した状態で、アルカリ(重炭酸イオン)分泌のメカニズムを研究しています。細胞内外の微小空間の各種イオン濃度の変化をモニターすることにより、細胞レベルで重炭酸イオンと水の輸送を測定することができます。

山本 明子 教授 YAMAMOTO, Akiko

細胞レベルでの膵液分泌機構の研究を行っています。 また、細胞膜の受容体であるG蛋白質共役型受容体(G-protein coupled receptor)の一つであるGPR40のリガンドが脂肪酸であることがわかり、研究されています。我々は、腸管内分泌細胞の培養細胞を用いて、脂肪酸の研究も行っています。

精神病理学・精神療法学 (精神健康医学)

古橋 忠晃 准教授 FURUHASHI, Tadaaki

普段は学生相談総合センター・メンタルヘルス部門で学生診療をしています。精神健康医学においては、いくつかの研究テーマを、一部は大院生の方とご一緒に進めています。専門は精神病理学・精神分析学です。総合大学で仕事ができるという利点を生かして、時には精神医学を離れて考えることも必要だと思っています。

長島 渉 助教 NAGASHIMA, Wataru

興味ある分野はコンサルテーション・リエゾン精神医学です。身体疾患を持つ患者の精神医学的な問題を依頼され扱うことが多いですが、実際には患者だけではなく患者-家族の問題、患者-医療者の問題にも介入する分野でもあります。私は主に緩和ケア・サイコオンコロジー、口腔心身症について身体科(内科や外科、歯科医師など)の医師と連携して臨床や研究活動を行ってます。このような領域で学んだことは病院外となる本学の活動でも共通することが多く、本学の業務である学生相談や職員相談でもお役にたてるのではないかと思っております。

健康運動科学

石田 浩司 教授 ISHIDA, Koji

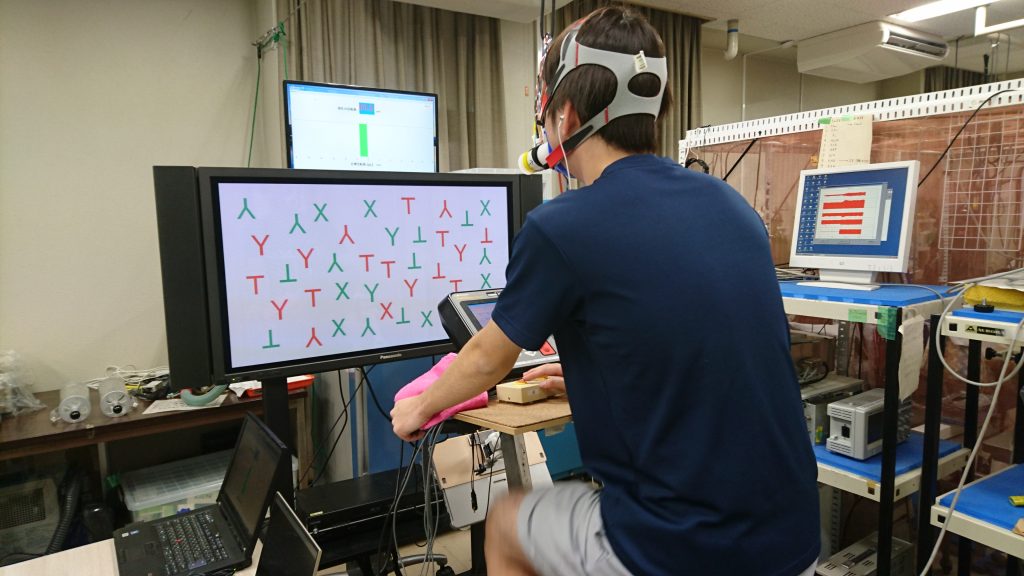

私の主たる研究テーマは「運動時の呼吸・循環応答」です。我々の研究室では様々なグループ・条件による運動時の呼吸・循環応答の違いや、そのメカニズムについて研究しています。例えばその応用として、低酸素環境への呼吸循環応答を用いた急性高山病の予知法の確立も目指しています。

最近は認知症予防手段として有効な、運動と認知の二重課題についても取り組み始め、例えばそれぞれの課題の種類や難易度を変えた時の、それぞれのパフォーマンスへの影響や呼吸循環応答への影響について、明らかにしようとしています。

片山 敬章 教授 KATAYAMA, Keisho

ヒトは運動などの様々な環境変化に対応することができます。これは生理学的な調節機構が存在するためです。また、この調節機構は身体トレーニングによっても変化することが知られています。本研究室では、運動生理学グループの先生方との共同研究により、運動時の呼吸循環調節機構や、持久的トレーニング、低酸素環境、不活動などに対する呼吸循環系の適応の解明に取り組んでいます。

教育発達科学研究科

教育科学専攻生涯スポーツ科学講座

健康運動科学

田中 憲子 教授 TANAKA, Noriko

身体活動や運動が健康の維持・増進に及ぼす効果について、主に身体組成の観点から研究しています。核磁気共鳴画像法、生体電気インピーダンス法、Bモード超音波法などを用いて、骨格筋、皮下脂肪、内臓脂肪の分布を詳細に分析し、それらの加齢変化や性差と身体活動・運動の量との関連について検討を進めています。

スポーツ生理学

秋間 広 教授 AKIMA, Hiroshi

活動量の増加(身体トレーニングなど)や活動量の減少(宇宙飛行、ベッド安静、手術による不活動など)がヒト骨格筋の機能と形態に及ぼす影響について研究しています。また,表面筋電図を使った新しい測定法の開発を進めるとともに、現在、超音波エコーを使った筋内脂肪の評価に新たに取り組もうとしています。国内的にはもちろんですが、国際的に評価されるような研究および人材育成を心掛けています。

スポーツバイオメカニクス

水野 貴正 准教授 MIZUNO, Takamasa

筋腱の機械的特性の評価、中枢刺激によるNeuromodulation、運動の動作解析などに取り組んでいます。現在の研究テーマは大きく4つあります。①各種ストレッチングの効果、②大脳皮質と運動との関係、③筋力トレーニングの動作解析、④コンディショニング。本研究室では力学的、生理学的手法を用いてこれらの解明に取り組み、現場に還元することのできる情報を発信したいと考えています。

心理発達科学専攻スポーツ行動科学講座

スポーツ心理学

竹之内 隆志 教授 TAKENOUCHI, Takashi

スポーツにおける心理臨床的課題を探る -臨床スポーツ心理学-

運動やスポーツが心の発達や人格形成にどのような影響を与えるのかといったことを主な研究テーマとしながら、運動やスポーツにおける心理臨床的課題について検討しています。また、スポーツ選手のカウンセリングにも興味があり、試合で実力が発揮できない、チームメイトや指導者との関係がうまくいかない、やる気がでない、バーンアウトしてしまいそう、などといった悩みをもつスポーツ選手の心理相談も行っています。

運動学習科学

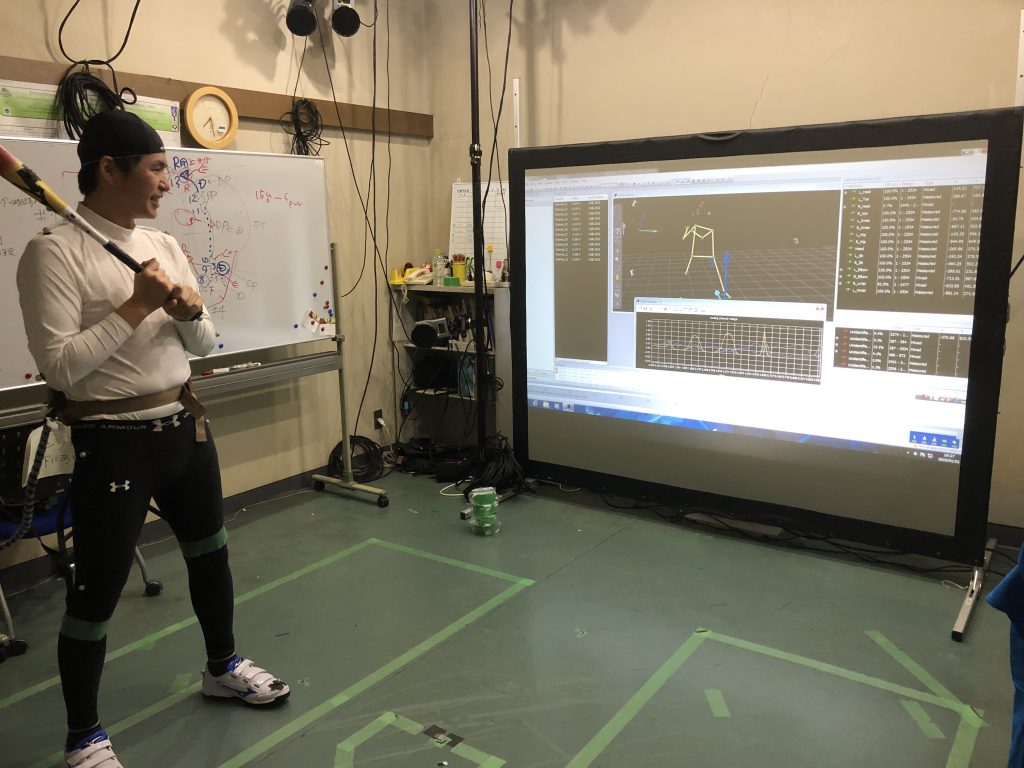

横山 慶子 准教授 YOKOYAMA, Keiko

スポーツは、高度に洗練されたヒトの振る舞いが観察できます。私は、サッカーなどの集団スポーツを題材に、ヒト集団の組織的な動きに潜む仕組みとは何か、集団の組織性を引き出す学習環境をどのようにデザインすべきか、といった問題に取り組んでいます。そのために、複数のプレイヤーの動きをモーションキャプチャシステムで計測し、その時空間情報を解析的に検証する方法と、数理モデルを構築して集団の動きを再現する方法を用いて研究を進めています。